受精的生理性过程

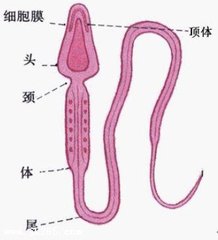

受精是一复杂而严格有序的生理性过程。广义的受精包括:①精卵识别;②顶体反应;③精卵膜融合;④精卵核融合。

(一)精卵识别---卵结合蛋白和精子受体

受精第一步是精子必须识别卵子。虽然精卵识别机制目前尚未完全阐明,但是已有大量实验提示,精子头部质膜和卵透明带的糖基互补配对是构成同种精卵特异性集合的分子基础。卵透明带含有相应于精子膜表面的糖蛋白受体,即精子受体,主要是ZP3;而精子膜存在相当于精子受体ZP3的卵结核蛋白。有关哺乳动物和人精子卵结核蛋白的研究已取得了一些进展。一般认为,精子卵结核蛋白的糖基是精卵识别的重要功能位点,而其多肽部分可能通过调节卵结合蛋白的立体构象,参与精卵识别,尤其在精卵种属特异性识别中发挥作用。这已为单糖或寡糖抑制体外授精的实验所证实。如:外源性a、甲基甘露醇、甘露糖、L-岩藻糖都能抑制大鼠体外精卵结合,这可能是由于这些外源性单糖竞争性结合了精卵表面的内源性糖基。

(二)顶体反应

(三)精卵膜融合

精子穿透透明带,进入卵周隙,随后精子膜与卵膜融合。精卵膜融合的具体过程和分子机制目前人不十分清楚。体外观察发现,顶体完整的精子虽能结合于卵膜,但精子膜不能与卵膜融合,形态学研究表明,顶体反应后暴露的顶体内膜并不与卵膜融合,融合主要发生于精子顶体后膜与卵膜之间,有人认为,精子顶体后膜流动性较大,在顶体反应后,膜表面结构和成分或者发生了修饰、再加工;或者有心的融合蛋白分布于其中。

大量研究资料表明,精卵膜融合是精子膜和卵膜表面互补配对的特异性细胞黏分子介导的过程。如精子膜表面的受精素(fertilin)和卵膜表面的整合素(integrin)。

PH30是第一个被认为是受精素的精子膜表面融合蛋白。PH30是含a、B两个亚单位的导源二聚体,B亚单位有disintegrin结构域,能特异性结合于整合素。卵膜表面整合素主要为a6B1型。

目前,有以下一些证据表明PH30和整合素可能是精卵融合的黏附分子:①PH30位于精子顶体后膜,抗PH30抗体抑制精卵膜融合。②外源性PH30B亚位处理卵细胞后,精卵膜不能融合。③表达a6B1整合素的细胞能结合于小鼠精子;抗整合素B1亚单位抗体抑制精卵膜融合;整合素B1亚单位基因敲除小鼠卵膜与精子膜融合能力下降75%。

当然,PH30和整合素结合如何介导精卵膜融合有待进一步研究。

(四)精卵核融合

(1)卵子活化(activation):精卵膜融合后,精子核进入卵子,解除卵细胞代谢抑制状态,使卵细胞活化,重新进入代谢活跃状态,以形成新的生命个体,该过程称为卵子活化。哺乳动物和人卵子活化最显著的变化包括皮质颗粒释放和第二次成熟分裂完成。卵子活化机制是受精后激活磷酸肌醇信号途径,造成卵细胞内游离Ca水平快速升高,从而激活PKG,使卵膜去极化,卵细胞内pH升高,使卵细胞激活并维持受精卵的正常发育。

皮质颗粒是位于卵膜下的膜被颗粒,含有多种水解酶和糖蛋白。卵子活化后,皮质颗粒边移并以胞吐方式释放。皮质颗粒的水解酶能修饰透明带结构,使透明带不能再与精子结合,即透明带反应;其糖蛋白与卵膜融合,改变了卵膜流动性及其结构,使其不再与精子膜融合,即卵膜阻断。因此,皮质颗粒的释放实际上阻断了多精受精,保证了一个精子与卵细胞受精的单精受精。

哺乳动物卵母细胞受精前处于第二次成熟分裂中期,卵子活化后,卵细胞内游离Ca浓度升高,导致细胞生长抑制因子(cytostaic factor,CSF)活性消失(CSF为c-mos基因产物)。CSF活性消失,造成cycliB去磷酸化以及降解,随之,成熟促进因子(maturation promoting fac-tor,MPF)活性消失,磷酸酶活性增强,去磷酸化反应过程加强,诱导卵母细胞M期向间期方向转化,完成第二次成熟分裂。

(2)精卵核融合:受精后,卵母细胞完成第二次成熟分裂,卵母细胞形成了形态不规则的雌原核,并最后转变为球形雌原核。而精子核暴露于卵母细胞胞质中,高度浓缩的精子核解聚,形成雄原核。在卵细胞骨架的作用下,雌、雄原核逐步靠近,最后完全融合,随后,染色体浓缩,原核膜破裂、消失,精、卵染色体组合于一起,形成了合子染色体组,受精至此结束。